„Ein Meisterwerk über den Menschen im Schatten seiner selbst.“

Robert Louis Stevenson schuf mit Der seltsame Fall des Doktor Jekyll und des Herrn Hyde eine der prägnantesten Allegorien der Weltliteratur. Die 1886 erschienene Novelle ist weit mehr als eine Gruselgeschichte: Sie ist ein psychologisches Experiment in erzählerischer Form, ein Spiegel der viktorianischen Seele – und zugleich ein zeitloser Kommentar zur gespaltenen Natur des Menschen.

Der angesehene Arzt Dr. Henry Jekyll sucht nach einem Mittel, das Gute und Böse in ihm zu trennen. Doch was als wissenschaftlicher Fortschritt beginnt, wird zur moralischen Katastrophe. Aus dem respektablen Forscher wird das hemmungslose Alter Ego Edward Hyde – eine Verkörperung der verdrängten Triebe, des moralisch Dunklen, das in jedem Menschen lauert. London, in Nebel und Schatten getaucht, wird dabei zur Bühne eines inneren Dramas.

Stevensons Sprache bleibt nüchtern, fast klinisch, und doch wirkt sie unheilvoll dicht. Der Autor meidet blutige Effekte – der eigentliche Schrecken liegt in der Erkenntnis, dass Jekyll und Hyde keine Gegensätze, sondern Teile eines einzigen Selbst sind. Diese Einsicht, so schlicht sie scheint, erschüttert bis heute.

Die Novelle spiegelt die Zerrissenheit einer Epoche zwischen Fortschrittsglaube und moralischer Strenge, zwischen Wissenschaft und Seele. Ihre Aktualität reicht bis in die Gegenwart, in der die Frage nach der Trennung von Identitäten, nach dem Verdrängten und dem Sichtbaren, nichts an Brisanz verloren hat.

Fazit: Ein Meisterwerk der psychologischen Literatur – kühl, konzentriert, von unheimlicher Klarheit. Stevenson erzählt nicht vom Fremden im Menschen, sondern vom Menschen im Fremden. |

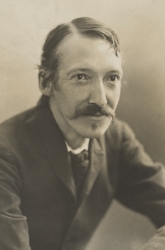

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)

Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson Deutsch

Deutsch

08.10.2025

08.10.2025 573.6 KB

573.6 KB 84

84 240

240