Hendrik Conscience zeigt in seiner Erzählung Die Einbildungskrankheit (De Ziekte der Verbeelding, 1850) seine Meisterschaft darin, menschliche Abgründe mit psychologischer Spannung und romantischer Symbolik zu verweben. Was zunächst als Geschichte über einen Mann beginnt, der an übersteigerter Einbildung leidet, entfaltet sich bald zu einer dichten Parabel über die Macht der Vorstellungskraft – und deren zerstörerisches Potential.

Die Grenzen zwischen Traum und Realität beginnen sich aufzulösen: Die Hauptfigur verfängt sich immer tiefer in einer Welt aus Ahnungen, Gesichtern und falschen Gewissheiten. Conscience, der „der flämischen Literatur eine Seele gab“, nutzt die Krankheit der Einbildung nicht nur als medizinische Metapher, sondern als Spiegel einer Gesellschaft, die zwischen Vernunft und Mystik schwankt. Damit erinnert er an die dunklen Seiten der Romantik – wo Wahnsinn, Glaube und Furcht ineinanderfließen.

Stilistisch ist der Text getragen von jener bildhaften Sprache, die Conscience – obwohl man ihn oft als sentimental kritisierte – zu einem Erzähler des inneren Dramas macht. Seine Figuren leiden nicht am Körper, sondern an ihren Gedanken. So entsteht eine unheimliche, fast gotische Atmosphäre, in der das Seelenleben selbst zum Schauplatz wird.

Die Einbildungskrankheit ist weniger eine moralische Erzählung als ein Seelenexperiment: ein frühes Beispiel jener Literatur, die das Irrationale nicht verbannt, sondern als Teil des Menschlichen anerkennt. In der Zulu-Ebooks-Sammlung öffnet diese Novelle ein Fenster in jene flämische Romantik, in der Angst, Fantasie und Erkenntnis untrennbar miteinander verbunden sind.

Editor: Hans-Jürgen Horn |

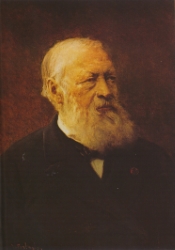

Hendrik Conscience (1812–1883)

Hendrik Conscience (1812–1883)

Hendrik Conscience

Hendrik Conscience Deutsch

Deutsch

03.06.2020

03.06.2020 719.97 KB

719.97 KB 133

133 2.580

2.580