Oscar Wilde schuf mit „Das Bildnis des Dorian Gray“ einen der schillerndsten und zugleich verstörendsten Romane der Literaturgeschichte. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, dessen unveränderliche Schönheit zum Symbol seiner Verdammnis wird. Das Gemälde, das sein Freund Basil Hallward von ihm malt, wird zum Spiegel seiner Seele: Es altert, verzerrt und verfinstert sich mit jeder Sünde, während Dorian selbst nach außen makellos bleibt.

Lord Henry Wotton, ein geistreich-zynischer Dandy, verführt Dorian mit seiner Lebensphilosophie der ausschließlichen Genusssucht. Was als ästhetische Verklärung beginnt, endet in moralischem Zerfall. Dorian verliert den Bezug zur Realität und wird zum Opfer einer schönen Lüge – der Illusion, man könne die Folgen seiner Taten verbergen.

Wilde zeichnet in diesem Werk die Grenzen zwischen Kunst und Leben, Ethik und Ästhetik nach. „Das Bildnis des Dorian Gray“ ist zugleich eine Satire auf die heuchlerische viktorianische Gesellschaft und eine tief philosophische Reflexion über Schönheit und Verfall. Hinter dem glänzenden Witz liegt eine erschütternde Moral: Wer nur nach dem Schein lebt, verliert den Kern des Seins.

Auch heute bleibt der Roman ein Spiegel unserer Zeit: in einer Welt, die von Selbstdarstellung und digitalen Masken geprägt ist, wirkt Dorians Schicksal wie eine moderne Warnung. Wilde zeigte früh, dass Schönheit ohne Wahrheit in Zerstörung mündet – und dass jedes Bild letztlich sein Original überlebt. |

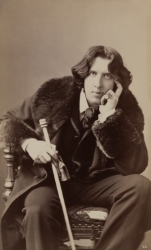

Oscar Wilde (1854–1900)

Oscar Wilde (1854–1900)

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Deutsch

Deutsch

04.09.2012

04.09.2012 611.94 KB

611.94 KB 149

149 11.663

11.663