Oscar Wildes „Das Gespenst von Canterville“ ist weit mehr als eine klassische Spukgeschichte – es ist ein ironisches Spiel mit Klischees, ein geistreiches Aufeinandertreffen zweier Welten. Die Novelle, 1887 erstmals erschienen, führt den Leser auf das altehrwürdige englische Anwesen Canterville Chase, wo der Geist des unruhigen Sir Simon sein Unwesen treibt. Doch die neuen Bewohner – eine selbstbewusste amerikanische Familie – zeigen sich unbeeindruckt. Statt Schreckensschreie ertönen praktische Ratschläge: Für klirrende Ketten gibt es Schmieröl, für Blutflecken ein Reinigungsmittel.

Wilde nutzt dieses groteske Aufeinandertreffen, um den Gegensatz zwischen englischer Tradition und amerikanischer Moderne mit feinem Spott zu beleuchten. Der Spuk, Symbol vergangener Schuld und aristokratischer Überheblichkeit, verliert gegen das nüchterne Selbstbewusstsein der Neuen Welt. Doch in der Figur der jungen Virginia kehrt Menschlichkeit ein: Sie erkennt den Schmerz des Geistes und hilft ihm, Frieden zu finden. Damit verwandelt sich die Parodie in eine stille Parabel über Vergebung und Mitgefühl.

Der besondere Reiz des Werkes liegt in dieser Balance: zwischen Witz und Wehmut, zwischen Gesellschaftssatire und romantischer Erlösung. Wilde entlarvt den Aberglauben – und rettet ihn zugleich poetisch. „Das Gespenst von Canterville“ bleibt eine der charmantesten Erzählungen der viktorianischen Literatur: leicht, klug, melancholisch und von zeitloser Eleganz. |

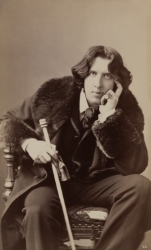

Oscar Wilde (1854–1900)

Oscar Wilde (1854–1900)

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Deutsch

Deutsch

03.09.2012

03.09.2012 106.73 KB

106.73 KB 23

23 12.600

12.600